2022年“中国旅游日”深圳分会场...

5月19日,2022年中国旅游日深圳市分会场活动在...

世界大学生夏季运动会是一场集体育、教育、文化、科技于一体的青春盛会。成都第31届世界大学生夏季运动会的举办,为体育事业发展带来新契机,也助力体教融合、产教融合人才培养路径走通走实。

节约改建实现共赢

(资料图片仅供参考)

7月31日上午,走进成都市射击射箭运动学校,男子10米气步枪资格赛刚刚结束,技术官员正在检查电子靶,为下一场比赛作准备。

成都市射击射箭运动学校始建于1956年,是成都最早的射击项目人才培训基地。被确定为成都大运会射击项目比赛场馆后,这里进行了各种改建:总建筑面积扩展为原来的两倍,新建带有312个座位的决赛馆,配置经国际射联认证的高精确度电子靶计分系统230套……到2021年,成都市射击射箭运动学校已成为一座高规格甲级小型射击馆,以崭新面貌迎接大运会到来。

成都射校射击场馆中心综合事务主管杨远介绍,场馆改建秉承节约办赛原则,充分利用可循环、可回收的绿色建材,能借不租、能租不买,优先利用现有物资进行保障。“采用改建而非新建的方式,不仅降低了建设的人力物力成本,在用地规划等方面的手续也更加简化,整体工期缩短很多。”杨远说。

竞赛场馆如果缺乏合适的运营方,赛后易出现场馆闲置、资源浪费等问题。杨远认为,选择学校既有建筑进行改建,并在赛后将场馆移交学校管理,将有效保障场馆的长期维护运营,也能更好满足学生训练和大众健身需求,让场馆回归到服务体育事业发展的目标上来。

对于学校而言,场馆改建带来的益处,不仅是教学环境、条件和设备的提升。“硬件提档升级有助于人才培养软实力的提升,支撑学校开展更加丰富、先进的教学项目和训练方式,让更多青少年有机会参与到射击射箭的学习当中。”成都市射击射箭运动学校副校长刘佳鑫说,“每次看到这么好的场馆,一想到这里产生过国际金牌,进一步激发了我的教学热情和责任感,也能鼓舞学生坚定信心、决心。”

充分利用学校现有场地设施进行大运会场馆改造,实现了多方共赢。成都大运会新建的13个场馆和改造的36个场馆中,有近一半来自学校,既有中学,也有大学,既有水上运动、射击射箭等运动学校,也有职业院校,乘借大运会的东风,内外面貌焕然一新。

产业发展催生人才需求

“大运会对于成都体育事业发展是一个很好的机会,体育设施场地能级明显提升,关注体育、热爱体育的社会氛围更加浓厚,更多人参与到运动中来。”成都市体育局体育产业处处长杨双江表示,关注和流量带来项目和市场,需求端的蓬勃带动供给端的增长。“就像滚雪球一样,大运会的举办对于体育消费、体育产业的发展起到了长期的、良好的引导和带动作用,增强了体育市场的活力。”

数据显示,成都市3年内投入7000多万元专项资金支持体育市场发展,2022年体育产业总规模突破1000亿元。《成都市“十四五”世界赛事名城建设规划》提出,到2025年,成都体育产业总规模超过1500亿元,全市体育消费总规模突破800亿元。

大运会的举办、体育产业的发展、世界赛事名城的建设,孕育了大量的体育人才需求,促进了成都体育教育事业的发展。

近年来,从大学到中小学以及幼儿园,重视体育、追求健康的教育风尚在成都逐渐成型。在开齐开足体育与健康课的基础上,逐步推进义务教育阶段每天一节体育课。各学校结合场地条件和师资配备,因地制宜开展校园足球、篮球、排球、田径、游泳、乒乓球等传统特色体育项目和网球、轮滑等新兴特色运动项目。

刘佳鑫认为,大运会使许多运动项目快速得到普及,让更多人主动了解和接触多元的体育文化。“筹办大赛过程中就有许多家长来到学校,希望孩子有机会学习射击射箭,我们正在酝酿新的培养方案和招生计划,争取使校方的供给与社会的需求形成双向奔赴。”刘佳鑫表示,随着激光枪等设备的应用,目前成都已有六、七十所学校开展射击课程,相信会进一步激发青少年的学习兴趣,有利于后备人才培养。

与此同时,成都进一步拓宽体育人才引进渠道,吸引人才来蓉留蓉。杨双江介绍,成都市体育局与有关部门协同合作,为符合条件的运动员、裁判员等群体落户成都提供便利,完善人才激励和保障机制。

体教融合闯出新路

7月30日,同济大学土木工程学院2019级本科生杜美余和队友王世坤、陈岩松获得射箭男子复合弓团体赛金牌。在本届大运会中,中国大学生体育代表团共派出来自百余所高校的411名运动员参加全部18个大项的比赛。对于这些来自校园的参赛运动员来说,大运会就像一场世界规模的“研学旅行”。

2020年,国家体育总局和教育部联合印发《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》,从加强学校体育工作、完善青少年体育赛事体系等多个方面对体教融合工作作出规划。

3年后,一支以大学生为主力的运动员队伍,在大运会比赛中展现出不俗实力。这背后,是体教融合路径走通走实,体育在育人方面的价值得到充分释放。

为什么从高校走出来的高水平运动员越来越多?成都各学校逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式,坚持体教两家联合办赛,年均开展市级青少年学生体育竞赛活动100余项,各级青少年赛事活动800多场,全年参与体育活动的学生达到1100万人次。

“体育和教育部门的沟通协作更加顺畅充分。”杨双江介绍,成都切实推动学生在中小学阶段掌握1项到2项体育技能,加快构建从幼儿园到高中的体育人才培养体系,为青少年创造更大的上升空间。

刘佳鑫已在成都市射击射箭运动学校学习、工作29年,他看到,体教融合的叠加效应在越来越多的基础教育学校显现,中小学越来越重视体育教育和青少年身体素质,培养学生的运动习惯和兴趣。

与此同时,未来体教融合还有更大空间。“应进一步完善选拔机制和培养机制,让有潜力的苗子有机会脱颖而出,从兴趣走向专业。高等教育培养路线和职业教育培养路线还需互补、形成合力,体校应在竞技体育后备人才培养中发挥更大作用。”刘佳鑫说。

关键词:

世界大学生夏季运动会是一场集体育、教育、文化、科技于一体的青春盛会

经济日报 2023-08-10缩水的「金山云们」,独立第三方云商的集体窘境,云商,阿里云,公有云,腾

钛媒体APP 2023-08-10很多人对车评头条:独门绝技压燃技术试驾马自达CX-30不是很了解那具体

互联网 2023-08-10输给了沧州,再一次跌到了降级区。这也意味着,接下来打深圳和打河南这

腾讯网 2023-08-10据澎湃新闻,近日,一则关于江苏常州市第二人民医院医生朱某某的信息在

同花顺7x24快讯 2023-08-10记者汪泷通讯员路焕英“娘,你别着急,慢点走,走累了歇一歇……”近日

齐鲁晚报网 2023-08-10近年来,安徽省合肥市蜀山区加大安居工程建设力度,不断改善城乡人居环

人民日报 2023-08-10

世界大学生夏季运动会是一场集体育、教育、文化、科技于一体的青春盛会

经济日报 2023-08-10

缩水的「金山云们」,独立第三方云商的集体窘境,云商,阿里云,公有云,腾

钛媒体APP 2023-08-10

很多人对车评头条:独门绝技压燃技术试驾马自达CX-30不是很了解那具体

互联网 2023-08-10

输给了沧州,再一次跌到了降级区。这也意味着,接下来打深圳和打河南这

腾讯网 2023-08-10

据澎湃新闻,近日,一则关于江苏常州市第二人民医院医生朱某某的信息在

同花顺7x24快讯 2023-08-10

记者汪泷通讯员路焕英“娘,你别着急,慢点走,走累了歇一歇……”近日

齐鲁晚报网 2023-08-10

近年来,安徽省合肥市蜀山区加大安居工程建设力度,不断改善城乡人居环

人民日报 2023-08-10

5月19日,2022年中国旅游日深圳市分会场活动在...

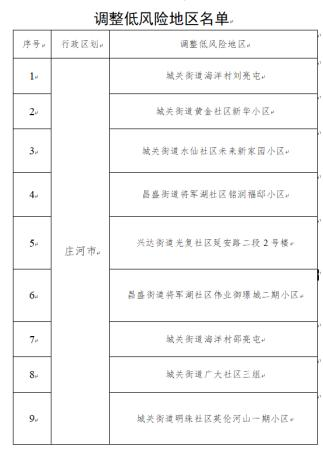

大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...

中新网成都11月22日电 (记者 刘忠俊)四...

(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...

中新网杭州11月22日电(郭其钰 张益聪)“...

连续两个月回升!6月份中国物流业景气指数为52.1%

山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”

上海首个“两山”实践创新基地成功创建

广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资

黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案

Copyright 2015-2022 时代仓储网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com